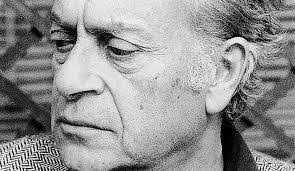

Siciliano, esponente di spicco di un neorealismo che ha subito influenze forti e diverse fra loro, dall’Ottocento francese fino al cubismo di Picasso, impegnato nel sociale, irruento, passionale, sanguigno, Renato Guttuso è stato uno dei più grandi pittori del Novecento italiano.

Nasce a Bagheria, in Sicilia, il 26 dicembre 1911, ma i genitori preferirono denunciare la nascita a Palermo il 2 gennaio 1912 per contrasti con l’amministrazione comunale di Bagheria. Il padre era un acquerellista dilettante e Renato fin da bambino manifesta inclinazione per la pittura. A 13 anni realizza i primi quadri, per lo più copie di paesaggi siciliani e di artisti (adulti) suoi contemporanei. Nel 1928, a soli 17 anni, partecipa alla sua prima mostra collettiva a Palermo. Finiti gli studi vive per tre anni a Milano, poi nel 1931 si trasferisce a Roma dove espone alla I Quadriennale; qui entra in contatto con i pittori della scuola romana di tendenza anti-novecentista. Diventa amico fra gli altri dello scultore e pittore Marino Mazzacurati, che lo soprannomina “Sfrenato Guttuso”. Punto di riferimento del neorealismo italiano del secondo Novecento, distinto e riconoscibile tanto nei temi sociali quanto, più spesso, nei soggetti ispirati alla sua terra natia, la Sicilia.

La Crocifissione, tela di grande formato (cm 200 x 200) del 1941, fu il dipinto che gli diede la fama, ma anche mille polemiche da parte del clero e del fascismo, poiché sotto il soggetto sacro denunciava chiaramente gli orrori della guerra. Di esso Guttuso scrisse significativamente: “è il simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee”.

Realizzato nel 1974, La Vucciria (cm 300 x 300) invece è considerato il suo dipinto più celebre. Con realismo crudo e sanguigno come le carni esposte nell’omonimo mercato di Palermo, esprime una delle tante anime della città siciliana. Qui più che in altre opere è forte il senso del colore, si percepiscono perfino i rumori del mercato, i profumi dei prodotti sulle bancarelle. Oggi è a Palermo, a Palazzo Chiaramonte-Steri, Rettorato dell’Università.

La sua arte fu caratterizzata anche da un forte impegno sociale, che lo portò anche all’esperienza politica come senatore del Partito Comunista Italiano per due legislature, nel 1976 e nel 1979, ai tempi di Enrico Berlinguer. Nel 1972 dipinse I funerali di Togliatti, che diverrà opera-manifesto della pittura comunista e antifascista del secondo dopoguerra. L’opera è oggi al Mambo, il Museo d’arte Moderna di Bologna. In essa sono raffigurate, in maniera allegorica, varie figure del comunismo, tra operai, bandiere rosse e la salma di Togliatti. Nel quadro si vedono, oltre all’autore stesso, Marx, Engels, Trotsky, Sartre, Stalin, Lenin, Pier Paolo Pasolini e molti altri.

Il 18 gennaio 1987, a 75 anni, si spegne a Roma, da solo, un anno dopo la morte della moglie Mimise. Dona alla sua città natale, Bagheria, molte opere oggi raccolte nel Museo Guttuso, a Villa Cattolica, dove egli stesso venne sepolto. La sua tomba, in marmo, è opera dell’amico e scultore Giacomo Manzù.

Guttuso non aveva avuto figli, ma poco prima della morte adottò Fabio Carapezza che gli sarebbe stato vicino gli ultimi tempi. “Sfrenato Guttuso” se n’è andato in silenzio, da solo, come molti grandi artisti di temperamento avevano fatto prima di lui. Lasciandoci, anche lui, capolavori di grande forza espressiva. Nel luglio del 2013 a Giardini Naxos, il duo di artisti Orticanoodles ha realizzato un murales con la tecnica dello stencil che è il più grande ritratto al mondo di Renato Guttuso.

“Un’opera d’arte è sempre la somma dei piaceri e dei dolori dell’uomo che l’ha creata. Intendo dire che non è necessario per un pittore essere d’un partito o d’un altro, o fare una guerra, o fare una rivoluzione, ma è necessario che egli agisca, nel dipingere, come agisce chi fa una guerra o una rivoluzione”.

L’opera straordinaria di Renato Guttuso sorge dal suo disprezzo verso l’ingiustizia sociale e gli abusi di potere. Il suo ideale socialista è espresso attraverso uno stile realistico-espressionista che si differenzia da quello di matrice russa; la sua terra d’origine d’altronde non è la Russia, ma quella Sicilia contraddittoria e tormentata di cui imprimerà sulle tele l’esacerbazione emotiva ma anche la rassegnazione. Nelle sue opere si coglie una singolare lirica di stoica sopportazione unita ad una feroce denuncia sociale che reca in sé la speranza di un mutamento degli aspetti più iniqui della società.

I suoi migliori dipinti sembrano emettere il grido di dolore delle classi sociali più deboli e oppresse. Affinché un’opera sia viva, secondo Guttuso, è necessario da parte di chi la crea uno stato di collera, un’ira espressa con furore in una tela. Ma l’espressionismo di Guttuso si distingue da quella corrente sorta nei primi del Novecento caratterizzata dall’esasperazione dei contrasti, oltrepassando ogni verosimiglianza: il suo è un espressionismo che non si limita a privilegiare l’interiorità e le emozioni: è la realtà stessa a manifestarsi nella sua vigorosa incisività con i suoi colori ed i suoi crudi dettagli. È la stessa realtà a fornire tragicamente la spinta emotiva che inietta nel pittore quell’istinto quasi primordiale di scaraventare sulla tela colori violenti e contrastanti nati da un’attenta osservazione della vita faticosa della povera gente, nel cui incedere faticoso, preserva comunque intatta la sua dignità.

Distante da quell’astrattismo pittorico che stravolge le forme, Guttuso è un cronista, racconta la storia del periodo in cui vive e vuole lanciare un messaggio chiaro a tutti. Solo nella ribellione l’uomo può continuare a nutrire la speranza ed evitare così di assuefarsi ad un pericoloso ingranaggio: la Sicilia dona agli occhi dell’artista meravigliosi scorci che cattura nelle sue tele esprimendo mirabilmente quel linguaggio di una parte del mondo segnata da drammatiche contraddizioni, ma nel contempo elargitrice di colori caldi e di profonde emozioni visive. Nella sua arte, indubbiamente realista ma anche profondamente poetica, si muovono personaggi politici, amici, artisti, gente comune, ma soprattutto, gli umili braccianti siciliani. Manifestazione palese di un impegno sociale che è riuscito a rilevare in modo eccelso quella società relegata ai margini, quell’universo ben celato di sfruttamento, minorile e non solo, che ancora oggi affligge tragicamente un mondo che si considera “civile”.

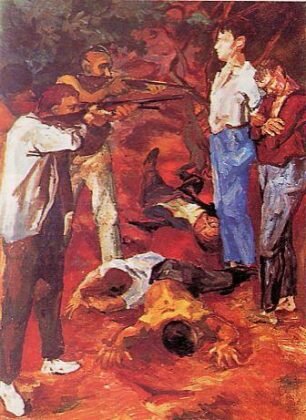

Un esempio eclatante dell’opera di Guttuso si riscontra nel dipinto dal profondo pathos espressionista, “La fucilazione in campagna“, presentato nel 1938. Il quadro rappresenta l’uccisione da parte dei falangisti franchisti di Garcia Lorca. Ispirato a “Le fucilazioni del 3 Maggio” del grande pittore spagnolo Francisco Goya, che aveva contribuito con la sua opera a mostrare la ferocia e la crudeltà presenti in ogni guerra da parte di entrambi i contendenti, Guttuso ne riprende anche lo schema compositivo. Il noto dipinto mostra palesemente la distanza dell’artista dai canoni del Novecento mussoliniano che pretende un’arte celebrativa e funzionale al potere.

Guttuso non è interessato a ricercare la bellezza e la spettacolarità: vuole semplicemente mostrare al mondo la realtà, per quanto odiosa e insopportabile possa essere. La sua è un’appassionata rivolta artistica i cui principali riferimenti culturali, oltre al già citato Picasso, sono da ricondursi a Van Gogh, Delacroix e Coubert.

La sua inarrestabile frenesia creativa lo porta anche ad esporre dei disegni pubblicati nell’album “Gott mit Uns– Dio è con noi” (frase incisa sulle fibbie dei nazisti) sulle atrocità della guerra, partecipando alla mostra organizzata da “L’Unità“. Il soffio di speranza nel futuro che s’intravede nei suoi dipinti Pasolini lo commentò scrivendo:

Le figure di dieci operai

emergono bianche sui mattoni bianchi

il mezzogiorno è d’estate.

Ma le carni umiliate fanno ombra:

e lo scomposto ordine dei bianchi

è fedelmente seguito dai neri.

Il mezzogiorno è di pace.

Pur aderendo al PCI ed eletto senatore in tale partito, Guttuso asserisce sempre che la propria ideologia artistica sorge da profonde convinzioni mai sottoposte all’influenza di alcun diktat politico. La libertà dell’artista di dissentire e di creare opere che non siano in sintonia con i pensieri unici di un qualsiasi regime o orientamento politico rappresentano la visione che il pittore ha della vita. “Se io potessi scegliere un momento nella storia e un mestiere, sceglierei questo tempo e il mestiere del pittore. Le condizioni oggi sono storicamente privilegiate, che si abbia la forza e la libertà interna necessaria in tempi così pericolosi.” (…) “Un artista parla solo delle cose che conosce, delle cose che sa, delle cose con le quali ha vissuto una comunione profonda da sempre, da quando non era neppure cosciente. Quindi il mio legame con la Sicilia è così profondo che viene fuori. Pirandello ha raccontato i pettegolezzi della farmacia di Porto Empedocle e sono stati capiti in Alaska o in Giappone. Quando si dice qualche cosa di vero, di profondo, questo diventa sempre universale. Il cuore umano ha una parte universale”.

Così affermava Renato Guttuso in quel periodo di fermenti ideologici e lotte che fu il ’68.

La Galleria d’Arte moderna e contemporanea di Torino ha voluto dedicargli una importante e mirata esposizione considerandolo presenza di forte rilievo nella storia dell’arte italiana del Novecento e figura fondante nel dibattito relativo ai rapporti tra arte e società che, nel secondo dopoguerra, ha significativamente accompagnato un ampio tratto del suo cammino. La mostra è curata da Pier Giovanni Castagnoli, il quale, vogliamo ricordarlo, si era scagliato a suo tempo contro «I funerali di Togliatti» definendo il dipinto «una pura prestazione professionale in obbedienza al partito». Ora ha cambiato idea e ammette: “Ero presuntuoso e mosso da pregiudizi” tanto da aver voluto essere il curatore della grande mostra dedicata proprio all’artista siciliano. Un’esposizione che s’inaugura nel cinquantesimo anniversario del ’68 e a trent’anni dalla scomparsa di Guttuso, per raccontare e invitare a riflettere, come sottolinea la direttrice Carolyn Christov-Bakargiev, “sul rapporto che intercorre tra artista, mondo e potere”. Perché il compito dei musei, dice, è “guardare all’arte e alla società del passato per offrire spunti al presente”. La mostra è stata realizzata con la collaborazione degli Archivi Guttuso, il cui presidente è il figlio adottivo di Guttuso, Fabio Carapezza, che all’inaugurazione ha fatto alcune considerazioni: “Ci sono esposizioni che possono parlare alla storia, ai loro tempi, al loro pubblico con una particolare forza. E sono sicuro che sia proprio questo il caso. Certo, Renato Guttuso frequentò di più città come Milano, Roma e Palermo, ma Torino fu fondamentale per lui. Più volte mi disse che il suo antifascismo militante gli derivò in primis dalla frequentazione con Norberto Bobbio”. Nell’ottobre del 1967 Renato Guttuso scriveva su “Rinascita”, rivista politico-culturale del Partito Comunista Italiano, un articolo intitolato “Avanguardie e Rivoluzione”, nel quale il pittore riconosceva alla rivoluzione il titolo inconfutabile e meritorio di essere stata il fondamento di una nuova cultura, con la quale profondamente sentiva di identificarsi e concludeva con una dichiarata professione di fede: “L’arte è umanesimo e il socialismo è umanesimo“. Guttuso era stato, a partire dagli anni della fronda antifascista e ancora di più nel secondo dopoguerra, un artista che, come pochi altri in Italia, si era dedicato con perseverante dedizione e ferma convinzione a ricercare una saldatura tra impegno politico e sociale ed esperienza creativa, nella persuasione che l’arte, (nel suo caso la pittura), possa e debba svolgere una funzione civile e sia costitutivamente dotata di una valenza profondamente morale. La GAM di Torino si propone di riconsiderare in dettaglio il rapporto tra politica e cultura raccogliendo alcune delle sue opere maggiori di soggetto politico e civile: si possono ammirare infatti circa 60 opere provenienti da importanti musei e collezioni pubbliche e private europee, tra le quali primeggiano alcune delle più significative tele di Guttuso. “Nel secondo dopoguerra” – afferma Carolyn Christov-Bakargiev “negli ambienti della cultura di sinistra si discuteva tra avanguardia formalista e realismo figurativo. Ci si chiedeva quale fosse più rivoluzionaria e quale più reazionaria. Oggi, paradossalmente, nell’era della realtà aumentata e della virtualità, la pittura di Guttuso può sembrarci tanto reale e materica quanto il mondo che stiamo perdendo”. Una pittura che – afferma il curatore Pier Giovanni Castagnoli – “per comodità, potremmo chiamare pura, con l’intendimento di saggiare un profilo ampiamente rappresentativo della ricchezza dei registri espressivi presenti nel ricchissimo catalogo della sua opera e della poliedrica versatilità del suo estro creativo”.

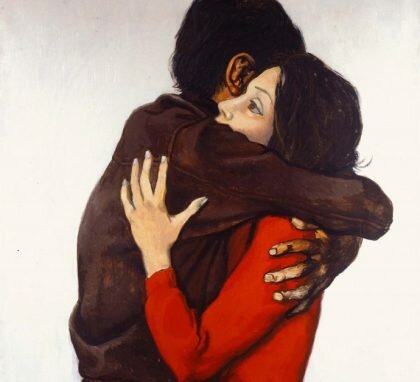

Ma il dipinto che suscita emozioni di partecipe, affettuosa vicinanza, è Giovani innamorati, del 1969, che richiama il ricordo delle giornate del maggio parigino. E’ semplicemente un abbraccio. Un gesto di affetto: niente sangue, nessun simbolo politico o azione violenta di protesta. Solo un abbraccio tra ragazzi. Eppure ha una tale silenziosa forza reazionaria che è capace di racchiudere le speranze e le difficoltà che hanno vissuto i giovani e non solo, di tutto il mondo, all’alba del Sessantotto. Quando davanti a loro non c’erano molte scelte: sottomettersi al modello americano consumistico, alienante e socialmente ingiusto oppure opporsi e agire per rivoluzionarlo. Così si unirono in una protesta studentesca che partita da Berkley negli Stati Uniti e approdata a Parigi con lo slogan “Fantasia al potere” è proseguita in tutta Europa e ha definito l’assetto sociopolitico dell’epoca moderna. Se, infatti, è passato mezzo secolo dalla creazione di quella opera, basta riconoscerne i tratti per risentire forti gli echi delle speranze delle spinte libertarie che, partite come moti studenteschi, hanno preso in breve le sembianze di contestazioni di massa. Una comunicazione completa, lontana dalla tentazione di disegnare per replicare il mondo, perché “la pura riproduzione non esiste e non è interessante“, abbandonando così l’idea di opera d’arte chiusa per aprirla ai fatti sociali, al mondo circostante, alla lotta per l’uguaglianza, alla negazione della corruzione, alla rivolta verso i privilegi e contrapporla alla violenza degli scontri nelle piazze e delle rivolte.

La mostra è accompagnata da un catalogo, edito da Silvana Editoriale, con saggi di Pier Giovanni Castagnoli, Elena Volpato, Fabio Belloni, Carolyn Christov-Bakargiev e un’antologia di scritti di Renato Guttuso oltre a una antologia critica.