Dalle cime svettanti dei Nebrodi, Capo D’Orlando in aprile è spettacolo maestoso e consueto per certi siciliani che rimangono a guardare ogni volta sorpresi, in attesa della pioggia sublime che placherà il vento di scirocco che rende il mare gonfio di rivoli spumosi e biancheggianti fino all’orizzonte. Solo il Faro sembra bucare col suo fascio di luce alternato, l’aria sabbiosa.

Villa Piccolo, in questi giorni dalla “luce fragile”, sembra emergere come sospesa ed eterea.

Situata su una collina, distende le sue terre in vallate di agrumeti discendenti fin quasi alla spiaggia che per vari chilometri si allunga in un perfetto rettifilo con la visione delle Eolie. Una costruzione signorile di fine ‘800 immersa in un particolarissimo parco, ricostruita su ruderi cinquecenteschi.

Al suo interno, la casa è circondata da giardini di orchidee, palme, ortensie, ninfee che galleggiano in larghi spazi d’acqua, cascate di glicine e viali con pergolati e panchine. Per Giuseppe Tomasi di Lampedusa era sempre stato un luogo incantato, un’Arcadia in cui fuggire dai problemi di Palermo. Tra i suoi ruscelli e le sue valli, dove faceva lunghe passeggiate e trovava fragole di bosco già ai primi d’aprile, si sentiva trasportare dagli spazi urbani da dove proveniva, fin dentro al mondo pastorale dell’antica Grecia.

Tra i viali del parco e le numerose e rare piante sorge il cimitero dei cani, uno dei rarissimi esistenti al mondo, dove rimangono sepolti i cani di Lucio e i gatti, tutti dai bellissimi nomi arabi riportati sulle piccole lapidi con tanto di foto. Nella villa-museo sono custoditi preziosi arredi ed oggetti datati a partire dal ‘900 (periodo ispano arabo), tra cui porcellane cinesi, fioriere inglesi, mobili, cammei, coralli e numerosi e rari libri.

Agli albori del secolo scorso, in una Palermo trasognata e liberty dominata dai Florio, nasceva Lucio Piccolo (27 ottobre 1901), figlio di Giuseppe, grande possidente terriero nell’area nebroidea e della contessa Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangieri di Cutò (il ramo materno è più blasonato del paterno, annoverava ben tre vicerè di Sicilia ed era arrivato nell’isola al seguito dei Normanni; Teresa era la più giovane di cinque sorelle, tra le quali spiccava per cultura Beatrice, madre del futuro scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa). Sin da ragazzino, Lucio assorbe tutta quell’atmosfera di terribile sfacelo iniziato con l’unità d’Italia e la definitiva cacciata dei Borboni dal Meridione.

Timidissimo, cresce nell’enorme palazzo di famiglia in via Libertà – poi raso al suolo dalle bombe alleate durante la seconda guerra mondiale – alquanto solitario data la vistosa differenza d’età con i fratelli (Agata Giovanna, la primogenita, era nata ben dieci anni prima, nel 1891, il fratello Casimiro nel 1894). Coltiva precoci interessi musicali e già al ginnasio Garibaldi gli viene dato il soprannome di musicista-filosofo, specie nell’ambiente coltissimo del circolo Bellini di Palermo, frequentato spesso anche dal cugino principe Giuseppe Tomasi, che talvolta lo punzecchiava su queste velleità artistiche, soprattutto per quanto riguardava l’arcinota pedanteria e ricercatezza nella composizione musicale: “mio cugino compone una biscroma al giorno!” soleva ricordare a tutti il futuro autore de “Il Gattopardo”.

Appena diciottenne, intrattiene un’assidua corrispondenza con uno dei maggiori poeti stranieri dell’epoca, l’irlandese William Butler Yeats, sull’onda dei comuni interessi esoterici e filosofici. Addirittura Yeats scrive a Piccolo anche dopo aver ricevuto il Nobel (1923), segno di una reciproca stima. Forse risalgono a questo periodo le prime composizioni in versi, rafforzate dal passionale rapporto con questo primo modello di riferimento dal valore assoluto: un esempio potrebbe essere la poesia La torre, ispirata a My house di Yeats. La torre è l’emblema della scalata impossibile alla conoscenza, mito caro agli aneliti esoterici di Piccolo, influenzato non poco dalla concezione mistico-filosofica yeatsiana nonché dalle velleità occultistiche del fratello maggiore Casimiro, grande appassionato di spiritismo.

Qualche anno più tardi (1928) ecco profilarsi l’evento che sconvolgerà per sempre le vite della sua famiglia: il padre, già da qualche tempo scappato a Sanremo con una giovane ballerina e morboso amante del gioco d’azzardo, muore, lasciando in grossi guai finanziari la moglie (i debiti di gioco accumulati nel corso del tempo erano talmente ingenti da costringere il Banco di Sicilia ad ipotecare il palazzo palermitano ad una cifra per i tempi astronomica, circa tre milioni di lire!). La madre e i tre figli furono costretti ad andare via da Palermo e rifugiarsi nella villa di campagna a Capo d’Orlando. Finita la vita mondana d’un tempo, la famiglia Piccolo ne inizia una quasi conventuale da cui i tre fratelli e la madre non usciranno mai più. In compenso la lussureggiante campagna orlandina offre scorci fascinosi alla rinnovata fantasia del poeta, spazi sereni, passeggiate lungo viali alberati sotto cadenti pergolati di glicine, fatte di profonde riflessioni che acuiscono il carattere già pensoso e melanconico di Piccolo.

Dovranno trascorrere ancora una ventina d’anni perché il poeta decida per così dire di uscire allo scoperto, sollecitato dalle battute ironiche del cugino Tomasi che, avendo letto alcuni versi, vorrebbe testare le aspirazioni liriche di Lucio, celando un’idea di romanzo covata nel segreto, da cui nascerà presto quel capolavoro che è Il Gattopardo.

Piccolo, libero anche da condizionamenti materni che gli imponevano una certa ritrosia – Teresa morirà nel 1953 – fa stampare allora una plaquette, a cui darà il titolo di 9 Liriche, da un tipografo di S. Agata di Militello, in sole sessanta copie dai «caratteri frusti e poco leggibili la cui veste tipografica non era migliore di quella dei Canti orfici di Dino Campana», come terrà a sottolineare tempo dopo il futuro padrino Eugenio Montale, nella prefazione ai Canti barocchi il quale, avendo ricevuto il librettino con un errore di affrancatura, è costretto a dover pagare le 180 lire di sovrattassa; dettaglio determinante poiché, da buon ligure, pensava di chiederli indietro.

L’autore di Ossi di seppia, con sua immensa sorpresa, vi legge però un poeta già stilisticamente maturo e musicalmente ineccepibile, che ha nelle sue liriche il ritmo incalzante d’un continuo andante costruito con l’uso ossessivo di rime interne, di studiati adescamenti fonici fatti di allitterazioni ed assonanze, ed elementi che trasfigurano in simboli ontologici.

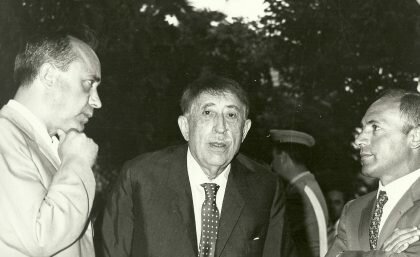

Montale si convince di essere davanti ad una giovanissima figura a cui è possibile attribuire il motivo husserliano della contraddizione fra un universo mutevole ma concreto, reale, ed un io assoluto eppure irreale perché privo di concretezza e vuole presentarlo al meeting letterario di San Pellegrino Terme che Giuseppe Ravegnani stava organizzando per quella stessa estate del 1954, dove sette poeti laureati introducevano altrettanti esordienti; il giovanissimo e sconosciuto poeta siciliano si rivela in realtà un estroso cinquantenne dall’aria trasognata, accompagnato dal cugino Giuseppe Tomasi e da un corpulento campiere, più simile ad un bodyguard che ad un contadino, personaggio quest’ultimo, destante nei presenti un misto di risibilità e terrore; gli abiti ottocenteschi dei tre personaggi completano il quadro quanto mai inimmaginabile e rustico.

Lucio Piccolo diventa l’attrazione di tutto il convegno: questo episodio resterà talmente impresso nell’immaginario della critica da condizionare ogni futura catalogazione; la poesia, peraltro di non facile interpretazione darà il colpo finale, relegando a tutt’oggi Lucio Piccolo in una nicchia che solo da poco tempo sembra aprirsi a più vasto pubblico.

Durante il viaggio di ritorno in treno il cugino Tomasi confesserà a Lucio di voler scrivere il romanzo pensato da molto tempo immaginato in una Palermo barocca e morente: “Lucio voglio darti una lezione: scriverò un romanzo che avrà più successo delle tue liriche!”, pare abbia detto, e mai profezia si rivelò più esatta. Giuseppe Tomasi di Lampedusa in soli quattro anni scrive, oltre al Gattopardo, anche le Lezioni d’inglese, Ricordi d’infanzia, Lighea.

Leggendo in seguito le pagine del cugino Lucio si accorse dei numerosi i riferimenti a certi passi delle sue liriche (in effetti sono numerosissimi: la battuta di caccia con Ciccio Tumeo riprende molti passi del poemetto Caccia, che in Piccolo simboleggia una vana ricerca; certe scenografie delle chiese barocche sembrano riprese palesi di Oratorio, di Valverde; la scena dell’innamoramento e dell’inseguimento di Tancredi e Angelica per i maestosi e oscuri corridoi del palazzo non è altro che la vistosa versione in prosa del nascente Gioco a nascondere piccoliano; fatto che nessun critico prima d’ora ha preso in considerazione).

Dopo l’arcinoto rifiuto di Elio Vittorini, il romanzo viene pubblicato nel 1958, dopo la morte di Lampedusa; Lucio Piccolo spinge lo scritto con varie lettere sulla scia della tremenda perdita dell’amato cugino e da qui inizierà una vera e propria fase d’ombra per il poeta, oscurato dall’inatteso e sconvolgente successo del romanzo tomasiano: i critici, ma soprattutto i giornalisti, lo cercano per intervistarlo, ma solo per il gusto neanche troppo celato di svelare particolari succulenti sul cugino principe, e solo in pochi si occuperanno realmente della sua straordinaria poesia.

I Canti barocchi del cavaliere di Calanovella sono strutturati come una vera e propria armonia in quattro quarti, una sinfonia dove ognuna delle poesie simboleggia un elemento naturale, nonché una stagione dell’anno e ancora una fase dell’esistenza: se il fugace è sgomento/ l’eterno è terrore, scriverà; elemento richiamato poi nel terzo canto, ovvero Scirocco. L’infuocato vento sud-orientale diviene emblema dell’invecchiamento, visto splendidamente come un esercito moresco in marcia che spazza tutto ciò che incontra davanti al proprio cammino: E sovra i monti, lontano sugli orizzonti/ è lunga striscia color zafferano:/ irrompe la torma moresca dei venti,/ d’assalto prende le porte grandi/ polloni brucia, di virgulti fa sterpi,/ in tromba cangia androni,/ piomba su le crescenze incerte/ dei giardini, ghermisce le foglie deserte/ e i gelsomini puerili// Ma quando ad occidente chiude l’ale/ d’incendio il selvaggio pontificale/ e l’ultima gora rossa si sfalda/ d’ogni lato sale la notte calda in agguato. In questi versi intrisi d’una violenza pittorica ineguagliabile, la prefigurazione notturna schiude simbolicamente al calmo abbraccio della morte. La notte è la fase conclusiva, l’annullamento nell’oblio, il sereno amplesso con la memoria: La notte si fa dolce talvolta,/ se dalla cerchia oscura/ dei monti non leva alito di frescura// soffia in vene vive volti già cenere, parole àfone/ muove la girandola d’ombre// Riverberi d’echi, frantumi, memorie insaziate,/ riflusso di vita svanita che trabocca/ dall’urna del Tempo, la nemica clessidra che spezza,/ è bocca d’aria che cerca bacio, ira,/ è mano di vento che vuole carezza.

Singolare e straordinaria figura artistica e umana quella di Lucio Piccolo, con il suo vestire trasandato e fuori dal tempo; originale aristocratico di un presente che sapeva troppo di passato, alla continua ricerca di miti che potessero innalzare l’uomo da una società in cui, come soleva dire, si è ridotto ad essere una formica.

Vincenzo Consolo così lo ricordava:

Vincenzo Consolo così lo ricordava:

Alla casa dei Piccolo si arrivava per una ripida stradetta a giravolte, bordata di piante, iris, ortensie, che finiva in un grande spiazzo dove era la porta d’ingresso su una breve rampa di scale. (…) Lì, due, tre volte la settimana si faceva « conversazione», ch’era un lungo monologo di quell’uomo che «aveva letto tous les livres», come scrisse Montale, ch’era un pozzo di conoscenza, di memoria, di sottigliezza, di ironia. Le interruzioni erano solo quando nella stanza irrompeva Puck, la sua cagnetta, un grifoncino di Bruxelles, brutta e spelacchiata, ringhiosa. «Vieni qua, vieni qua dal tuo padrone, scimmietta, cosa vuoi, ah, cosa vuoi?» la vezzeggiava facendosela saltare sulle gambe. O quando a un certo punto entrava Rosa, la cameriera, col vassoio del caffè o delle granite. (..) Di tanto in tanto arrivavano a villa Vina (Vena, in italiano: vena d’acqua, vena poetica?) in visita i «continentali». Arrivò Piovene, Quasimodo, la Cederna e tanti altri, letterati e giornalisti. L’incontro di Piccolo con Leonardo Sciascia avvenne una domenica, il primo giorno in cui, dopo secoli, nelle chiese si celebrava la messa in italiano. Sciascia arrivò da Caltanissetta al mio paese e assieme andammo da Piccolo. Al congedo, sulla porta, Piccolo solennemente disse allo scrittore, indicando con la mano su per le colline: «Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali».

Avevo deciso di lasciare la Sicilia e di trasferirmi a Milano. «Non parta, non vada via » mi diceva Piccolo. «A Milano, con tutti gli altri, rischia di annullarsi. La lontananza, l’isolamento danno più fascino, suscitano interesse e curiosità». Non potevo rispondergli che non ero ricco, che dovevo guadagnarmi la vita. Non potevo dirgli, soprattutto, che lì in Sicilia mi sembrava tutto finito, senza speranza, che a Milano, al Nord avevo la sensazione che tante cose si muovessero, che stesse per iniziare una nuova storia.

Partii in gennaio. Quando tornai, in estate, andai ancora a trovare Piccolo. (…) Lo vidi l’ultima volta un anno dopo. Trascrivo da un mio diario: Entro in casa Piccolo a Capo d’Orlando nel momento in cui la televisione trasmette l’arrivo sulla Terra dell’Apollo 8. Il fratello del poeta mi chiama e mi fa accomodare davanti al televisore. Il poeta non viene. È sera. Nelle grandi stanze della villa, poche e fioche luci negli angoli e la luce lattiginosa del video sulle nostre facce. Fuori, il vento e la pioggia sferzano le campagne. Il fragore delle onde penetra la casa attraverso le persiane. Di quel mare di Capo d’Orlando che qualche giorno prima ha devastato il litorale. Vicina, la fiumara di Zappulla in piena trascina macigni, sbatte contro i piloni del ponte della ferrovia già incrinato. I treni che giungono dal Continente carichi di emigrati si fermano e quindi attraversano il ponte lentissimamente. La voce dello speaker alla televisione, man mano che passano i minuti, è sempre più forte, ansiosa, concitata. Piccolo è sprofondato nella poltrona, silenzioso e immobile, in un’altra stanza piena di penombra. Non ha visto gli astronauti finalmente giunti a bordo dello Yorktown, non ha sentito la voce di Frank Borman che saluta il mondo. Lo raggiungo. “Per la Teoria delle ombre, mi dice, la mia prossima raccolta, ho preso spunto dagli studi di prospettiva che ho fatto nella mia giovinezza”.

Una mattino di maggio mi trovavo in assemblea nell’azienda dove lavoravo. Era un’assemblea accesa, concitata, tumultuosa: c’era in ballo il rinnovo del contratto di lavoro. I sindacalisti litigavano con quelli del Cub, il Comitato unitario di base. Fu lì che mi vennero a chiamare e mi dissero di telefonare in Sicilia. Così appresi della morte di Lucio Piccolo, ch’era avvenuta durante la notte. Provai dolore, ma dolore anche per un mondo, un passato, una cultura, una civiltà che con lui se ne andavano. Mi tornavano in mente i suoi versi, e questi soprattutto: spento il rigore dei versetti a poco a poco / il buio è più denso / sembra riposo ma è febbre: / l’ombra pende al segreto / battere di un immenso / Cuore / di / fuoco. Ma i versi, gli infiammati versi di Piccolo, tornato in assemblea, furono fugati, sopraffatti dalle voci, dalle grida, da quel linguaggio per me incomprensibile.

Lo frequentai per tanti anni, fino a quando non decisi di lasciare la Sicilia. Ma ogni volta che ritornavo nell’Isola, non mancavo d’andare a trovare il poeta. Fu in uno di questi ritorni che insieme scendemmo dalla villa per andare in paese, a Capo d’Orlando. Da lì, alla cala di San Gregorio. Era una giornata d’aprile, chiara, cristallina. Al villaggio ci venne incontro zia Genoveffa, la maga delle trombe marine e dei fumi di rametti aromatici. Bacio le mani, Barone, salutò la vecchia. Piccolo si staccò da me e le andò incontro. Vicini, si parlarono.

Il sole calava verso le Eolie, il mare era fermo.

“I giorni della luce fragile, i giorni / che restarono presi ad uno scrollo / fresco di rami / oh non li richiamare, non li muovere, / anche il soffio più timido è violenza / che li frastorna“.